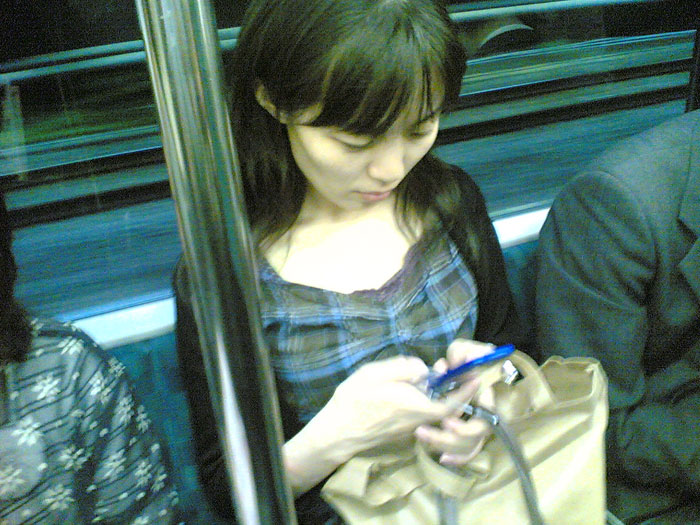

Ce qui frappe immédiatement dans le métro de Tokyo, c’est la forte présence du téléphone mobile. Celui-ci a pris la place du livre ou du journal. Ce sont surtout les jeunes femmes qui l’utilisent, moins pour téléphoner d’ailleurs que pour lire messages et mails, consulter l’écran lumineux dans la paume de leur main. En un geste calme et sûr, séducteur, elles libèrent le fétiche métallisé de leur sac à main, déplient le volet d’une simple détente du poignet et s’absorbent dans la contemplation active de l’écran. Cet usage généralisé du mobile produit une effraction du privé dans la sphère publique, déplaçant la ligne de démarcation entre les deux.

Je filme depuis plusieurs semaines avec un téléphone mobile. Objet plat et gris, léger, proche en un sens de la “ Paluche ” inventée par Jean-Pierre Beauviala dans les années soixante-dix, caméra tenue au bout des doigts, extension tactile du regard qui participe à la fois du gadget de l’espion, du dictaphone et de la “ caméra-stylo ” chère à Alexandre Astruc. Il est curieux de relever cette multiplicité des fonctions. Une même machine confond le texte et l’image, le son et le film. Tel un dactylographe, j’écris, calcule, photographie, filme, enregistre, à tâtons (les yeux clos). En observant ces jeunes femmes manipuler leur téléphone, je découvre une image de notre futur : notre devenir japonais. D’ici quelques années, en Europe, à Paris, nous consulterons activement notre mobile dans le métro, compulsifs et apaisés. J’apprends que ce type de téléphone multi-fonctionnel existe au Japon depuis déjà six ans. Tendue à bout de bras, la lucarne translucide du téléphone ne cesse de surgir au milieu des appareils photographiques numériques, à la manière d’un virus. Ce spectacle me fascine : image inversée, en miroir, de ma propre pratique de cinéaste au téléphone.

Je filme le métro de Tokyo : passagers, dormeurs, jeunes femmes au téléphone. Je lève le mobile à la hauteur de mon visage, comme tout un chacun, semblant consulter mon propre écran alors que l’œil de cyclope au verso de la boîte grise enregistre la scène. La discrétion est totale. Je suis un agent secret. Je repense au beau projet de Walker Evans, portraiturant les usagers du métro de New York de 1938 à 1941 en vue d’un livre resté en suspens, The Passengers. Fasciné par la tristesse et la douceur des visages. Pour opérer, Walker Evans dissimule son appareil dans une sorte de boîte à chaussures troué. En filmant jour après jour dans le métro de Tokyo, je m’aperçois que ce petit téléphone mobile dont j’explorais les puissances a trouvé ici sa raison. Lui seul concilie la discrétion du voyeur et la proximité de la prise de vue. Le film devient un étrange face-à-face, un duel au téléphone entre le cinéaste et ses modèles.

Le mot téléphone est formé en japonais de deux caractères : parole et électricité. Le rapprochement de ces deux termes crée un effet de montage, un raccord, voire un court-circuit. On pense à l’intérêt d’Eisenstein pour l’écriture japonaise. Parole + électricité = téléphone. À la recherche d’un possible contrechamp du métro, je filmerai une ligne de chemin de fer près de Gifu et les poteaux électriques, si familiers au paysage urbain japonais, qui dessinent à mon regard de néophyte de curieux idéogrammes dans le ciel.

Érik Bullot, 2005

Voir La Parole électrique